Заветные сказки, собранные в Усть-Цилемском районе.

Николай Евгеньевич Ончуков, принадлежит к славной плеяде русских фольклористов, сохранивших для нас благодаря своему поистине подвижническому собирательскому труду удивительный мир устного народного творчества. Былины, сказки, легенды, песни, загадки и многие другие фольклорные жанры, записанные собирателями, опубликованы в фундаментальных сборниках, а также в журналах. История этих собраний, как и судьба самого собирателя, во многом типична для энтузиастов-фольклористов XIX — начала XX века. Всего семьдесят земных лет отпустила судьба Николаю Евгеньевичу Ончукову (1872 — 1942).

Собиратель и исследователь русского фольклора, этнограф и историк, педагог и журналист — в каждой из этих областей знаний Н. Е. Ончуков оставил заметный след: изданные при жизни сборники былин и сказок, многочисленные опубликованные и неопубликованные статьи по фольклору, экспедиционные записи и дневники, очерки жизни северных крестьян, богатейшие коллекции предметов материальной и духовной культуры русского народа, привезенные из экспедиций, в том числе старинные рукописные книги; программы семинарских занятий со студентами, письма к видным ученым и многое другое.

Летом 1901 г. Н. Е. Ончуков посетил Усть-Цилемский и Пустозерский уезды на Низовой Печоре. До него в 1890 г. в этих местах побывал Ф. М. Истомин, специально искавший эпос и не записавший ни одной былины. В отчете о поездке Истомин сообщил, что его «поиски былин не увенчались успехом, тем не менее утверждать, что былин там нет совершенно», он не решился.

Низовая Печора начала интенсивно заселяться с середины XVI в. Первым поселением стал Пустозерск, расположившийся по берегам Пустого озера, и небольшие кусты деревень по берегам реки Усть- Цильмы, положившие начало будущей Усть-Цилемской волости. Постепенно поселения разрастались, население увеличивалось, в частности, за счет переселения на Печору старообрядцев, гонимых из центра. К началу XX в. Пустозерская и Усть-Цилемская волости превратились в крупные центры, в состав которых входили более ста селений, в которых жили русские, ненцы и коми-зыряне. Население Печоры сохранило все основные черты старинной духовной и материальной севернорусской культуры, и потому этот регион постоянно привлекал внимание этнографов, историков, лингвистов, словесников. Край этот интересовал и Н. Е. Ончукова, поставившего перед собой цель — записать по возможности фольклорный репертуар печорцев. В свою первую поездку на Низовую Печору собиратель «поехал не специально за былинами», но уже первые расспросы в Усть-Цильме («место центральное, больше похожее на город») удивили собирателя: он записал сразу 7 былин: «Первая поездка Ильи Муромца», «Про калик перехожих», «Дунай Иванович», «Маево побоище», «Дюк Степанович», «Васька Буслаев», «Потык». Это было событие в собирательской практике Н. Е. Ончукова, помнившего свой неудачный опыт записи былин в Чердынском крае всего лишь годом раньше, когда удалось услышать от старинщика Ульяна Паршакова всего лишь два коротеньких отрывка. А тут прекрасные тексты старинных былевых песен, записанные от талантливых исполнителей, одному из которых, Дуркину Дмитрию Карповичу, было немногим более 40 лет. Значит, эпическая поэзия жива и можно продолжить поиски! Созрело решение вторично посетить эти же места, обследовав и другие селения по берегам Печоры и ее притоков, уже специально на предмет записи былин, причем постараться записать их «с голоса». В первой поездке Ончукову из семи былин удалось услышать лишь пение двух: «Про калик перехожих» в исполнении Д. К. Дуркина и «Про Маево побоище» — от П. Р. Поздеева, остальные «были записаны с рассказа». И собиратель, сравнивая живое пение и пересказ, понимал, что остальные спетые былины «вышли бы полнее, красивее, были бы переданы более старым говором, в них было бы больше характерных, иногда ставших почти пословицами мест и, может быть, даже развязка и весь ход их был бы несколько иной, так как доподлинно вспоминается былина и дословно передается только при пении», и во время пения она «выходит гораздо глаже стилистически, почти правильными размеренными стихами, что достигается массой не употребляющихся обычно приставок и вставок — как аи, але, ле, ли, кабы и проч.».

Вторая его поездка на Печору специально для поисков и записи былин началась 2 апреля 1902 г. Памятуя о неудачно выбранном времени для первой своей экспедиции в эти места — лете, когда все «печорцы, семьями в полном составе, со старухами и ребятишками, иногда лаже с животными (лошадей и собак берут с собой на пожни, коров отправляют со старухами за Печору, в лесные избушки на подножный корм), заколачивая дома, отправляются из селений — часть на пожни, часть на рыбные ловли», Ончуков отправился в путь ранней весной. Именно поздний свой приезд на Печору собиратель считал причиной того, что в первый раз ему удалось записать лишь 7 былин: многих исполнителей просто не было дома.. Поэтому вторую свою экспедицию он приурочил к наиболее свободному для крестьян времени — «от Пасхи до вскрытия Печоры», которое начинается обычно в середине мая. «Я решил ехать на Печору по зимнему пути на лошадях, — пишет Н. Е. Ончуков во вступительной статье к своему сборнику «Печорские былины», — но и тут нужно было рассчитать время так, чтобы приехать не позже, не раньше, так как во втором случае я рисковал долго прожить на Печоре без дела; и это непременно бы случилось, если бы я приехал на Печору еще в Великом посту, особенно на его последних неделях: печорцы-старообрядцы, да и печорцы-православные, обычно очень религиозно настроенные, едва ли бы стали мне петь что-нибудь светское в это время. По крайней мере, я встретил после в Усть-Цильме старинщика, не согласившегося петь мне даже на пасхальной неделе, а после праздников певшего только по воскресеньям.

Выехав из Петербурга 2 апреля, 5-го был я в Архангельске, 6-го уже выехал, по самому последнему пути, на лошадях на Печору. Мне предстояло сделать в санях около 800 верст, а время стояло самое неблагоприятное для этого: немилосердно для ранней на Севере весны палило солнце, быстро таял снег, и быстро портились дороги, по которым ехать становилось едва возможно, а так как большая половина зимнего тракта на Печору идет реками (С. Двина, Пинега, Мезень, Цильма), то и небезопасно: ледяной покров рек везде освободился от снега и посинел, появились большие забереги, у самых краев дороги зловеще темнели полыньи... Сильно разбитый, сделав в шесть дней 800 верст, 12 апреля приехал я на Печору в Усть-Цильму, а со второго дня Пасхи мог уже приняться за работу. Знакомств заводить мне было не нужно: в Усть-Цильме жили старинщики, не использованные мною еще в прошлый мой приезд на Печору».

Еще подводя итоги своей первой экспедиции в этот край, Н. Е. Ончуков предполагал, что, «если бы приехал на Печору только месяцем раньше, запись былин... дошла бы до сотни»... Предвидение собирателя оправдалось: им было записано 82 текста былин, 50 сказок, 15 текстов духовных стихов (с вариантами), 44 разных песен и небылиц, усть-цилемские свадебные причитания. За два экспедиционных месяца Н. Е. Ончуков преодолел пешком, на лодках и на лошадях 5000 верст, обследовав деревни двух крупных волостей: «В Пустозерской и Усть-Цилемской волостях старины записывались мною в 17 различных селениях от 32 различных сказителей. Так как я считаю нужным строго различать старины обеих волостей... то здесь приведу в отдельности и цифры по волостям. Из 17 селений, в которых записывались старины, 11 селений с 23 певцами падает на долю Усть-Цилемской волости и 6 селений с 9-ю певцами приходится на долю Пустозерской волости. Из всех 32 певших мне старины лиц было 10 женщин и 23 мужчины. Почти все старинщики и старинщицы — старики свыше 60 лет, и только один мужчина и одна женщина — в возрасте 40 — 45 лет. Из 10 женщин грамотная одна, из 23 мужчин грамотных — два. Одна женщина и четыре мужчины — слепцы. Составленный мною список старинщиков и старинщиц в обеих волостях, не певших мне по разным причинам, состоит из 38 лиц, проживающих в 24 различных селениях». Статистика более чем выразительная!

Обнаружение И. Е. Ончуковым мощной печорской былинной традиции стало сенсацией в культурной жизни России начала 20-х годов. Дело в том. что к этому времени Русский Север был обследован фольклористами с достаточной полнотой, и науке были известны все места бытования былин: на Мезени и Пинеге, на Терском и Зимнем берегах Белого моря, в Олонецком крае. Тексты былин были известны по крупнейшим собраниям, опубликованным собирателями XIX в. — П. Н. Рыбниковым, А. Ф. Гильфердингом, А. Д. Григорьевым, А. В. Марковым. Считалось, что в фольклористике учтен и весь сюжетный состав русского эпоса. И вдруг открыт новый очаг былевого песнетворчества — печорский! Мало того, что в репертуаре печорских сказителей были представлены повсеместно бытующие на европейском Севере России сюжеты былин, они исполняли еще и очень редкие былины, записанные собирателями в единичных вариантах, а иногда и вовсе неизвестные: Бутман», «Лука», «Змея и Настасья», «Данила Ловчанин», «Алеша Попович и сестра братьев Долгополых» и другие. Всего Н. Е. Ончуков зафиксировал 42 былинных сюжета. Многие сказители оказались прекрасными исполнителями былин; в репертуаре некоторых из них, кроме того, были сказки, духовные стихи, баллады, небылицы, исторические песни и другие жанры народного творчества (П. Р. Поздеев, И. М. Дуркин, Г. И. и А. В. Чупровы, А. Ф. Вокуев, А. И. Дитятев и другие). Память многих из них хранила сотни былинных стихов, и потому печорские былины — это пространные тексты, выдержанные в классических традициях эпического пения (более четырехсот стихов насчитывает былина «Иван Гостинович», спетая П. Р. Поздеевым, и былина «Застава богатырская», исполненная Ф. Е. Чуркиной; около четырехсот стихов в былине Поздеева — «Сгавер Годинович», «Маево побоище», «Первая поездка Ильи Муромца», а также в былине И. М. Дуркина «Илья Муромец» и многих других).

Общаясь со сказителями, молодой собиратель старался как можно больше узнать об их теперешней жизни, о прошлом, об интересах и. конечно, более полно выявить их репертуар. В большинстве случаев это ему удавалось, и потому в сборнике «Печорские былины», вышедшем в 1904 г. как итог собирательской деятельности Ончукова на Печоре, много пространных, тепло написанных характеристик-биографий исполнителей былин. Приведем одну из таких биографий как типичную и для других сборников Н. Е. Ончукова — характеристику талантливого певца и сказочника Анисима Федоровича Вокуева, от которого записан разнообразный репертуар: сказки, былины, баллады, небылица, исторические песни.

«Слепой старик из Уега, деревни в 25-ти верстах от Усть-Цильмы вниз по Печоре. Это, в сущности, замечательный человек. Обладая воловьим здоровьем, розовый как девушка, несмотря на свои седые волосы и 70 лет. Анисим громким, как труба, голосом поет свои старины, которые знает твердо, поет складно, прекрасным напевом. Является Анисим в мою большую, пустую, отводную квартиру убогим человеком, ведомый каким-нибудь малышом за палку; но придет, сядет на пол, упершись спиной о стену, заговорит спокойно, нисколько не напрягая голоса, и стекла зазвенят в окнах, так, можно сказать, ужасен его голос. За свой удивительный голос, при участии на сельских сходках, он слывет за «горлана», «горлопана» своего общества, которое, несмотря на свое убожество, он не дает никому в обиду. Анисим очень умен, обладает в высшей степени здравым смыслом и какой-то невероятной памятью: когда-то, много лет назад, Анисим слышал в чтении старообрядческие полемические книги, впитал из них существеннейшее, и вот он защитник старой веры. Когда православный миссионер устраивает беседу со старообрядцами, Анисим, ведомый по улице сынишкой за палку, смело является в отводную избу состязаться в вере и часто своим зычным голосом и на смешками гонит противника с поля словесной битвы. За ум и острый язык его и уважают, и побаиваются не одни однодеревенцы, где он положительно задает тон; часто многие усть-цилемцы обращаются к нему за советами в тяжебных делах. Однажды, рассказывали мне, местный богач посылал Анисима в качестве адвоката своего к зырянам на Вашку. за 300 верст. Анисим хороший семьянин — у него чуть ли не 9 человек детей; хороший хозяин и зажиточный человек. Слушал я его в Усть-Цильме, куда он приезжал по какому-то таинственному делу в лодке, тотчас после того как вскрылась Печора. Кроме старин, знает и прекрасно рассказывает сказки, рассказывает также артистически, как поет и былины: без единой лишней строчки и слова. Поет Анисим и песни, да в большинстве такие, что как-то не вяжутся они ни с его деловитостью и серьезностью, ни с тем, что он старообрядец и в таких годах, когда его ровесники уже думают о „прекрасной матери пустыне”».

Сборник «Печорские былины», куда вошли и былины А. Ф. Вокуева, вводит читателей в удивительный мир народной поэзии, мир русских богатырей — Ильи Муромца, Добрыни Никитича, Алеши Поповича, Василия Буслаева, в мир Садко и Дюка, Василия Игнатьева и Ставра Годиновича. Чередой проходят их подвиги, борьба с реальными чужеземцами и фантастическими идолищами и змеями, их любовь и верность, их быт и путешествия. Со страниц его звучат мужественные и поэтичные стихи, неторопливо рассказанные прекрасным русским языком. Вот как начинается первая былина сборника («Застава богатырская» — Илья Муромец и Сокольник), спетая Федосьей Емельяновной Чуркиной, одной из лучших печорских сказительниц:

Кабы жили на заставы богатыри,

Недалёко от города — за двенадцеть верст,

Кабы жили они да тут петнадцеть лет;

Кабы тридцеть-то их было да со богатырём;

Не видали ни конного, ни пешого,

Ни прохожого они тут, ни проежжого,

Да не серой тут волк не прорыскивал,

Не ясен сокол не пролётывал.

Да не руськой богатырь не проежживал.

Кабы тридцеть-то было богатырей со богатырём:

Атаманом-то — стар казак Илья Муромець,

Илья Муромець да сын Иванович:

Подутоманьём — Самсон да Колыбанович;

Да Добрыня-то Микитич жил во писарях.

Да Олеша-то Попович жил во поварах.

Да и Мишка Торопанишко жил во конюхах;

Да и жил тут Василей сын Буслаевич,

Да и жил тут Васинька Игнатьевич,

Да и жил тут Дюк да сын Степанович,

Да и жил тут Пермя да сын Васильевич,

Да и жил Родивон да Превысокие,

Да и жил тут Микита да Преширокие,

Да и жил тут Потанюшка Хроминькой,

Затем Потык Михайло сын Иванович,

Затем жил Тут Дунай да сын Иванович,

Да и был тут Чурило блады Пленкович,

Да и был тут Скопин сын Иванович,

Тут и жили два брата, два родимые.

Да Лука, да Матвей, дети Петровыя.

На зацине-то было светла дёницька,

На зори-то тут было да ноньце на утренной,

На восходе-то было да красна солнышка.

Тут ставаёт старой да Илья Муромець,

Илья Муромець ставаёт да сын Ивановиць,

Умываетсе он да клюцевой водой,

Утираетсе он да белым полотном,

А ставаёт да он нонь перед Господом,

А молитсе он да Господу Богу,

А крест-от кладёт да по-писанному,

А поклон-от ведёт да как ведь водитсе,

А молитву творит полну Исусову.

Сам надёрнул сапожки да на босу ногу.

Да и кунью шубейку да на одно плецё.

Да пухов-де колпак да на одно ухо.

Да и брал он нынь трубочку подзорную,

Да выходит старой да вон на улицу...

Появление сборника «Печорские былины» стало событием в культурной жизни России, его высоко оценила русская общественность, а РГО наградило Н. Е. Ончукова малой золотой медалью, приняв его действительным членом Географического общества. И сам Ончуков понимал значение своего труда и свою роль первооткрывателя. В письме к издателю газеты «Новое время» А. С. Суворину, помогавшему ему в организации экспедиции на Печору, он писал: «На Печоре я открыл существование былин, до сих пор там только предполагавшихся». Ончукову было в это время чуть более 30 лет.

Своей экспедицией на Печору молодой фольклорист как бы проложил тропинку будущим исследователям этого края. В 1926 — 1933 гг. по следам Ончукова прошла комплексная экспедиция Государственного института истории искусств, которой руководила А. М. Астахова, также записавшая немало былин в тех селениях, где работал Ончуков. Она познакомилась и с семейным ансамблем Чупровых. От племянницы основателя этой династии В. А. Чупрова — Ф. Е. Чуркиной в свое время немало былин записал Н. Е. Ончуков. Многие из Чупровых до сих пор владеют искусством пения старинных былин, с текстами которых их слушатели знакомы по сборнику «Печорские былины». В 1940 — 1950-е годы состоялась еще одна экспедиция на Печору, результатом которой стал новый сборник. Эти экспедиции как бы подвели итог исследованию и изучению печорской былинной традиции, дополнили и уточнили то, чего не сумел сделать в общем-то еще очень молодой и неопытный фольклорист. Один из основных недостатков сборника Н. Е. Ончукова «Былины Печоры» — это сокращения текстов былин, что было связано с задачей, поставленной перед собой собирателем, и избранной в связи с этим методикой записи. Ончукову хотелось выявить весь сюжетный состав печорских былин и зафиксировать «по одному разу хотя бы и такие, которые уже известны в массе пересказов, записывая малоизвестные и совсем неизвестные в большом количестве разноречий», — пишет он в обстоятельной вступительной статье к сборнику. Это привело к тому, что собиратель, во-первых, опускал те места в записываемой былине, которые, как ему казалось, составляют дословное повторение встречавшихся раньше у других исполнителей, при этом он не учитывал специфику произведений устного народного творчества — их вариантность, исключающую буквальное повторение. Опущенные места целого ряда былин составляли более 50 стихов, причем в ряде случаев давалась отсылка к тексту совсем другого исполнителя: «Начало "Садка" в пении Шишолова точно такое же, как и у Игнатия Дуркина, и потому не приводится», — пишет Ончуков в примечании к тексту. Однако «точно такого же» повторения быть не могло: каждый раз исполнитель творил как бы заново, меняя местами стихи, что-то выпуская, а что-то добавляя, вставлял междометия и частицы ай, ой, да, типичные для поющегося эпоса. Во- вторых, пытаясь как можно полнее выявить былинный репертуар, Н. Е. Ончуков не всегда учитывал «качество певцов», поэтому от ряда лучших из них былины записаны не были. Ончуков это понимал и как бы оправдывался перед читателями сборника: «У приема записывать старины все вперед и вперед по содержанию были, конечно, и свои недостатки: мне не пришлось вначале разбирать качество певцов, а затем, когда большая часть былевого обихода низовой Печоры была уже записана, иногда у лучших старинщиков за неимением времени мне пришлось записывать только то, чего у меня пока еще не было. хотя бы старины, уже записанные у меня, эти последние старинщики и знали лучше».

Чтобы не допускать подобных просчетов в своей дальнейшей собирательской и исследовательской работе. Н. Е. Ончуков поступает вольнослушателем в Археологический институт, программа обучения в котором включает изучение нужных фольклористу дисциплин: этнографию, полеографию, архивоведение, нумизматику. В новые экспедиции на Север (в Олонецкую — в 1904 г. и в Архангельскую — в 1907 г.) отправляется уже не новичок, а исследователь, обладающий опытом и знаниями.

Этот опыт и полученные знания проявились в новых публикациях Н. Е. Ончукова: «Печорских стихах и песнях» и «Северных сказках».

«Печорские стихи и песни» («Печорская старина») включают 28 текстов, большинство которых относится к жанру духовных стихов и молитв: «Алексей человек Божий», «Егорий и Олисафья», «Мучения Егория», «Никола-святитель» и другие. В основе многих из них лежат «жития» святых, легенды, апокрифические молитвы. Записаны они от талантливых печорских старинщиков — П. Р. Поздеева, И. М. Дуркина, П. Г. Маркова и других, известных читателям по сборнику «Печорские былины», и потому, как правило, распеты на былинный манер и используют художественно-изобразительные средства и приемы эпоса. Типичным в этом отношении можно считать духовный стих «Алексей человек Божий», спетый П. Р. Поздеевым. Пространный, насчитывающий 265 строк, стих начинается почти по-былинному:

Ай да во славном во Риньском царьсви,

При славном царе при Онофье,

А жил Ефимьян, князь богатой...

И основной персонаж стиха — Божий человек Алексей растет в детстве совсем так, как былинные богатыри:

...Да ростёт Олексей-ёт, цядо мало.

У кого-де ростут ноньце два месеця,

Олексей-от выростёт стольки <в> полмесяца.

У кого где ростут ноньце как год поры,

Олексей столько выростёт <в> полгода...

В былинном плане разработан и духовный стих о змееборчестве Егория Храброго («Егорий и Олисафья»). Одним из популярных среди печорских сказителей персонажей духовных стихов является мученик Егорий. На сюжет «Мучения Егория» Ончуковым опубликовано 4 стиха. В основе сюжета этого стиха лежит переводной памятник «Житие Георгия Победоносца», одна из версий которого рассказывает о тех мучениях, которым подвергся Георгий, объявивший себя христианином:

...А светого Егорья во котли варят, —

Он в котли-де кипит, а сам стихи поёт.

Он стихи-де поёт да херувимския,

А гласы-де выводит по-архангельски.

А мучители, гонители дивуются...

Не берет Егория ни пила, ни топор, ни огонь, ни вера, потому что «заступил Господь за его, владыко-царь».

Реальную основу имеет духовный стих о соловецких чудотворцах — осаде Соловецкого монастыря в 1667 г. и расправе с монахами, отстаивающими старую веру:

...Посылали воеводу к соловецким чудотворцам

Монастырь их разорити,

Стару веру порушити,

Старыя книги изодрати

И огню их предати

И всех старцев прерубити

И в сине море пометати...

«Печорские стихи и песни» — свидетельство духовной жизни в основном старообрядческого населения Низовой Печоры, сознательно придерживающегося «старой веры».

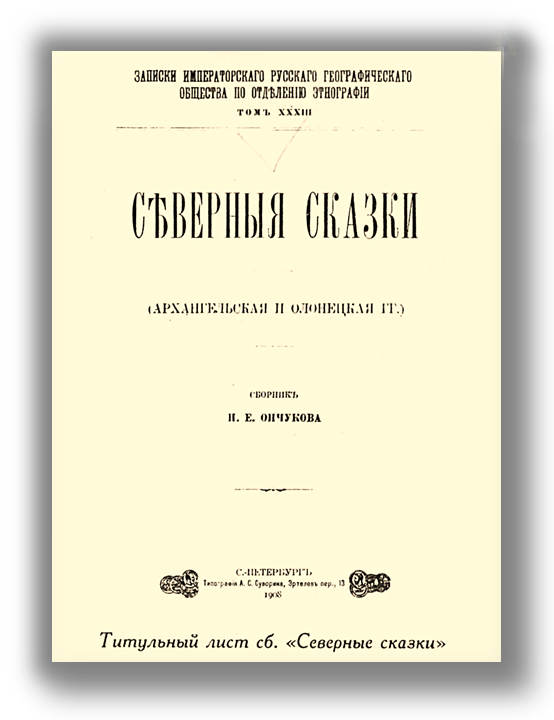

В 1908 г. в русской фольклористике произошло еще одно знаменательное событие — выход в свет большого тома «Северных сказок», подготовленных Н. Е. Ончуковым. Сборник Ончукова вышел в свет после двадцатилетнего перерыва в издании русских сказок и стал первой научной их публикацией. За сборник «Северные сказки» ученый был награжден большой золотой медалью Русского географического общества.

ИСПОВЕДЬ

СУС 1743хх

Записано в 1902 г. от Г. И. Чупрова в Усть-Цильме Архангельской губ. (на Низовой Печоре).

Вариант редкого сказочного сюжета «Мужик на исповеди» (мужик признается попу в любовной связи с его женой и дочерью; пугает попа — «Каюсь, каюсь и до вас добираюсь»). В СУС учтен в 2-х русских (один из них публикуется — Ончуков. Северные сказания № 22) и 2-х украинских вариантах.

ИСПОВЕДЬ

Мужик пришел попу каяться и всяки попу грехи сказывал, а поп всё говорит:

— Кайся, кайся, чадо.

— Батюшко! Раз было с вашей дочкой под возом.

— Кайся, кайся, чадо.

— Батюшко! С вашей матушкой было раз, на кроватке у вас.

— Кайся, кайся, чадо.

— Батюшко, каюсь, да и до вас добираюсь. Поп книгу захлопнул, да и убежал в алтарь.

— У меня-то — чур возьми!

ЦАРЬ И ЧЕРЕПАН

AT 921 Ех

Записано летом 1902 г. от А. В. Чупрова, 70 л., в Усть-Цильме (на Низовой Печоре) Архангельской губ.

Хорошо разработанный вариант сказочного сюжета «Горшеня»: горшечник удивляет царя своими мудрыми ответами; царь приказывает боярам покупать у него горшки: боярин катает горшечника на себе. В СУС сюжет зафиксирован в 7-ми русских (настоящий — Северные сказания, № 7 — единственный северный) и 2-х украинских записях. В AT 921 Ех учтены только русские варианты. Наиболее ранняя из известных версий этого сюжета — сказка об Иване Грозном и лапотнике, записанная С. Коллинзом и опубликованная им в 1667 году в кн. «The present state of Russia in a letter to a friend at London» (глава X). Рус. перев.: Коллинз С. Нынешнее состояние России. Чтения общества истории и древностей при Московском ун-те. 1846, № 1, с. 15.

Исследования сюжета: Новиков Н. В. Русские сказки в записях и публикациях первой половины XIX в. М. — Л., 1961; Новиков Н. В. Русская сказка в записях и публикациях XVI — XVIII вв. Л., 1971.

ЦАРЬ И ЧЕРЕПАН

Бывало, поп, да царь, да боярин собрались в один лик (похожи друг на дружку) и надели одинакое платьё на себя и пошли прохаживаться. И тогда разговор промежу себя ведут. Царь спрашиват:

— Что на земли всего дороже?

Отвечает поп:

— На земли то всего дороже, у кого жена хороша.

Говорит царь:

— А, барин, ты что скажешь?

— То всего дороже, у кого денег много

— А я считаю, то всего дороже, — говорит царь, — у кого ума много.

Тогда идут вперёд опять, настречу едёт им черепан с горшками. Царь и говорит:

— Черепан, провези нас, изъян покроется.

С тал черепан горшки складывать, сложил, оборотил лошадь.

— Садитесь.

Сели на сани. Ехал, ехал, зашла кобыла в лужочку,

стеть стала. Черепан ухватил плеть и стегат.

— Ах ты, кобыла, дика, как государь!

Кобыла выстелась и опять пошла. Поехали, спрашиват государь:

— Что, черепан, разве государь-от у нас дик?

— А как государь не дик: у бояр полны погреба денег лежат, да всё их жалуёт, а у нужного, у бедного, с зубов кожу дерёт да всё подать берёт.

— Черепан, есть люди, которы говорят: то дороже всего, у кого жена хороша?

— А это, надо быть, поп либо старец: ти до хороших жен добираются.

Царь опять спрашиват:

— Есть люди, говорят: то всего дороже, у кого денёг много?

— А то говорит боярин или боярский сын, они, толстобрюхие, до денёг лакомы.

Опять царь спрашиват:

— Есть люди, которы говорят: то всего дороже, у кого ума много?

— А то царь либо царской сын, это оне до большого ума добираются.

Доехали в город и заставили лошадь одержать. Тогда ставали все трое с саней и благодарили черепана за провоз, и говорит царь:

— Поезжай, черепан, по горшки и вези в город, завтра горшки будут дороги, да не ошибайся, проси дороже.

Черепан привёз горшки в город, а царь сделал пир на весь мир и приказал всем гостям по горшку в подарок нести. Народ бежит к царю на пир, а к черепану приво- рачиват за горшком. Продавал сначала по пять, потом по десять рублей, дошло до пятьдесят, а потом по сту рублей, и все купят. Докуль допокупали — один горшок остался. Ладит сам идти, подарками нести. Главной боярин бежит <к> царю на пир и приворачиват <к> черепану за горшком.

— Продай горшка.

— Не осуди, нет боле, один есть, да себе надо.

— Сделай милость, уступи, я первой боярин.

— Я, пожалуй, уступлю, тольке сделай по-моему: я в горшок насерю, съешь — горшок твой.

— Дай, высерись, я отведаю, не могу ле съись.

Черепан посрал, понасрал прйполна. Съел боярин. Все

собрались, а черепана нет. Приходит и черепан на пир.

— Как же ты, черепан, сколько в тебе скупости, пожалел горшка принести, а привёз воз целой.

— Помилуйте, ваше царское величество, был самой лучшой, боярин отбил,— меч ваш, а голова моя.

— Да ты за этот горшок множество денег взял?

— Помилуйте, ваше царское величество, не взял.

— Да как-ино, ты за что отдал?

— Да не даром же отдал, а сказать нельзя.

— Скажи.

— За то отдал, что мой сор съел.

— Узнаешь ли?

— Посмотрю, дак найду.

Посмотрел и увидел его в переднём углу, самой главнейшой боярин.

— Ну, уколи, скажи которой.

Он и уколол (показал пальцем). Призываёт царь боярина к себе.

— Ты ле у черепана горшок за сор купил?

— Я, царское величество.

— И съел?

— Съел.

— Почему же ты сор съел?

— Потому, что я без горшка не смел явиться к вам.

— Да мне разве горшка надобно было? Мне надобно было черепана деньгами наделить. Не было горшка, дак и так бы пришел. А ты теперь всю посуду иссквернил и всех людей осквернил.

Взял царь, посадил боярина на вороты и расстрелял.

ИВАН-ЦАРЕВИЧ В ПОДЗЕМНОМ ЦАРСТВЕ

AT 551; 300,

Зап. в 1902 г. от А. Ф. Вокуева, 70 л., в д. Уег (в 25-ти км от Усть-Цильмы) в Архангельской губ.

Настоящий вариант (Ончуков. Сев. ск., № 8 ) представляет собой контаминацию международных сказочных сюжетов: «Победитель змея» и «Сыновья в поисках чудесного лекарства» («Молодильные яблоки»). Первый сказочный тип чаще всего встречается в восточнославянских вариантах как эпизод в каком-нибудь другом сюжете. Он широко бытует на Севере: зафиксирован у Зеленина. Вят. 6. 24, 75; Иваницкого 628; Никифорова 99, 114; Рождественской 69; Господа- рева 7; Карнауховой 47; Балашова 27, (95) и в Сказках Поморья 6. «История сюжета связана с мифом о Персее, известном по памятникам античной литературы [Аполлодор. Мифологическая библиотека (Л., 1972, с. 29)], имеет одним из своих источников сочинение греческого логографа V в. до н. э. Ферикида; Овидий Назон. Метаморфозы II, с. 660 — 763 — о „Персее и Андромеде"». — Афанасьев I, с. 500.

Сюжет о молодильных яблоках, помимо многочисленных европейских вариантов, известен также в записях, сделанных в Африке, Азии и Америке. Зарегистрирован и у всех восточнославянских народов: русских вариантов — 40, украинских — 14, белорусских — 5.

Он также широко распространен на Севере (Зеленин. Вят. 47; Ончуков. Сев. ск., № 3; 166; Господарев 9; Коргуев 10; Озаровская (36); Балашов 27, 43; Сказки Поморья 35). Многие северные варианты бытуют в различных контаминациях — см., например, варианты: Балашов 27, Господарев 9, Сказки Поморья 35 и проч., отсюда неустойчивость сюжетной схемы. В вариантах Ончукова и Балашова 27 не развит мотив соперничества братьев. У Ончукова мотив живой воды заменен получением плетки-живульки, которой герой оживляет умершую мать (у Зеленина. Вят. 47 — отца, в Сказках Поморья 35 герой омолаживает старуху помощницу и излечивает свои ноги). В варианте Коргуева введен мотив полета на петухе за живой водой и молодильными яблоками; у Соколовых 139 вместо этого мотива вводится эпизод с Нагай-птицей. Различны и препятствия на пути к живой воде: у Балашова 43 это старик-великан, у Коргуева 10 — былинное испытание Трех дорог и т. д. Устойчив для северных вариантов конечный эпизод — женитьба героя на богатырь-девице.

ИВАН-ЦАРЕВИЧ В ПОДЗЕМНОМ ЦАРСТВЕ

Зачиналася, починалася славная сказка, повесть. Не н каком царстве, не в каком государстве, а именно в том, где и мы живем, на ровном месте, как на скатерти, жил- был царь — вольной человек. Этот царь был слепой. У царя было три сына — Фёдор-царевич, Василий-царевич и Иван-царевич: лежит на печке на муравленке, в саже да в соплях запатралса. Вот Фёдор-царевич и стал говорить отцу:

— Вот ты, отец, живёшь слепой, дай мне коня доброго, сто рублей денёг и благословленьё, я поеду в иностранные земли искать глазную воду, и живую воду, и мёртвую воду.

Царь дал ему сто рублей денёг, коня доброго и благословил, тот и поехал. Ехал близко ле, далёко, низко ле, высоко, не так скоро дело делается, как сказка сказывается. Доехал Фёдор-царевич до росстаней широких: одна дорога ехать — конь сыт, сам будёшь голодён; другая дорога — сам сыт, конь голодён, а третья дорога — живому не быть. Думал, думал, поехал, где самому — голодному. Ехал, ехал, доехал до двора — дом стоит превеличающий: городом назвать, дак мал добре, а теремом назвать, дак велик добре. Выскочили из того двора-дому три девици.

— Ай, Фёдор-царевич, к нам заходи-ко, твой-от батюшко бывал, квасу пивал, хлеба-соли едал.

Сейчас коня подхватили, насыпали коню овсу, пшоны белояровой; завели его к себе в дом, сел за стол, чаем напоили.

— Ну, — говорят, — не угодно ле со мной в тёплу лежню, позабавиться?

— Можно.

Увела, привела ко кровати:

— Ну, давай, Фёдор-царевич, ложись на кровать.

Фёдор-царевич на кровать лег, вдруг и урнул, полетел в погреб сорок сажон: кровать была с подлогом. В погребу есть уж много молодцов, спрашивают:

— Хто такой ты есть?

— А я такой-то, Фёдор-царевич.

— Вот хорошо,— им-та и пища: бросят соломки, пол вымоют, воды ульют, та и пища. Хорошо.

Этот царь с месяц времени дожидал сына, не мог дождать, в печаль вдалса. Другой брат, Василей-царевич, тоже стал проситься, и ему царь дал сто рублей денег (и проч. и проч. Опять в ту же дорогу поехал, и с ним то же случилось)... Иван-царевич с печи стал, умылса, сопли утёр, стал просить у отца благословления, живу воду и братьев искать. Царь его уговаривал:

— Куда ты, дитя, те уехали — пропали, ты уедёшь, у меня государство должно нарушиться.

— Любезной батюшко, дашь благословленье — пойду и не дашь — пойду.

Дал царь благословленье, и сто рублей денег, и хорошего коня. Вот Иван сел на коня и поехал и до тех же росстаней доехал. Думал, думал и поехал, где живому не быть. Ехал, ехал, ехал, баш, — день, либо два и доехал: стоит избушка на курьих ножках, об одном окошке, на сыром говёшке, и вкруг вертится. Говорит Иван-царевич:

— Остойся. избушка, к лесу глазами, ко мне воротами.

Избушка остановилась. Из избушки выскочила баба-яга костяна нога, жопа жилена, м<анда> мылена.

— Ох,— говорит,— здравствуешь, Иван-царевич! В пашу сторону, в нашо место ворон руськой кости не занашивал, а Иван-царевич прибыл.

Взяла у Ивана-царевича коня, поставила к овсу и сену, которо хоть ешь, самого завела в избушку. Сейчас пёрнула, стол поддёрнула, бзнула, штей плеснула, жопой потрясла и блинов нанесла, накормила, напоила и спать повалила и стала вестей спрашивать:

— Иван-царевич, куда жо ты поехал, волей али неволей?

— Бабушка, богоданная матушка, скольки волей, а друга стольки неволей, и пешой на охвоту, пуще бывает неволи: поехал я живу воду и мёртву и братьёв искать.

Братья твои здесь не бывали, а жива вода и мёртва и глазна есть по этой дороги, тольки она под крепким каравулом: струны подведёны и колокола завязаны, а караулит страгия — Царь-девица золотая грудь. Ну, ланно, утро мудро, мудрене вечера бывает.

Проспал Иван-царевич до утра. Утром баба-яга печку истопила, кашку наварила и блинков напекла, накормила, напоила и вышла с ним на улицу и скрычала громким голосом:

— Сивко-бурко, доброй конь-воронко, явись передо мной, как лист перед травой.

Прибежал сивой конь, баба-яга писемцо написала, коню в ушко запихала.

— Садись, Иван-царевич, на моего коня, а твой пускай отдыхат, там дальше живёт друга сестра, к вечеру к ей доедешь.

Сел на коня и поехал. Ехал с утра день до вечера, вечер вечерается, язык почасываетсе и на языке вода остаиваетсе, ему ись похачиваетсе, ись нечего. Доехал он до избушки. Стоит избушка (и проч.). Вторая баба-яга к уху припала, письмо прочитала:

— Ах! (И проч.)

Так же точно поехал и к третьей сестре, а от нее до города. Третья баба-яга на коня посадила и наказывает:

— Доедешь ты в эти часы до места, конь перескочит струны, тогда в этом колодце жива вода, в другом — мертва, а в третьём — глазна вода.

Вот приехал, прижал коня шпором, скочил, струны не задел. А в то время страгия — Царь-девица золотая грудь заспала. Она размахалась, разботалась и до грудей заголилась. Он вперёд прошел, ей не задел, начерпал воды из того колодца, из другого, из третьего, свои сосуды наполнил и положил в кису, а себе маленьки пузырьки изо всех же из трех колодцов взял и в карман положил и назад оборотилса. Царь-девица всё так спит. Ивану-царевичу придумалось с ей любовь сотворить. Вот на ей напахнул и любовь сотворил, и она всё спит, не услышала. Вот он отробил ей, оправился и пошел к коню, сел и прижал шпорами. Конь скочил, копытом струну и задел. Сейчас же струны забили и колокола зазвонили.

— Ба! Хватай, имай удалого вора!

Эта страгия Царь-девица прохватилась:

— Ах, невежа, приежжал да в моем колодце своего коня напоил.

Закрычала громким голосом, чтобы подтащили ей карету и тройку лошадей. Подпрегли, в карету села, и потащились в сугон.

Этот же Иван-царевич пригонил к бабе-яге, и не удалось ему ни попить, ни поись, на бурого коня сел и едва из виду угонил, а Царь-девица нагонила, спрашиват:

— Не видала ле Ивана-царевича?

— Видала, он ехал, когда я жито жала. А не угодно лс тебе баенка истопить?

— Как бы не надо баенка, меня натресло.

Затопила — не бздит, не горит, один дым валит. Вот страгия Царь-девица побежала сама смотреть, скоро ли байна поспеет:

— Ох, старая чертовка, ты меня заманивать.

Сейчас же велела запрегчи и снова поехала. Вот погоняла в сугон. Иван же царевич ко второй бабе-яге пригонил, где твой конь оставлен. Сел на сивого коня, из виду так скрылся, она и нагонила. Пригоняла ко второй сестре и спрашиват у ей:

— Давно ле Иван-царевич проежжал?

— А тогда проежжал, когда я репу рвала.

— Ох. давно.

— Не угодно ли тебе баенка истопить?

— Да как бы не угодно, давай истопи, не скоро ле у тебя помоюсь.

Вот та побежала, затопила тем же порядком (и проч.). А Иван-царевич гонил, гонил, до своего коня догонил, да и опять — был да нет. Как ле он на своё место утенулса, укрылса, она опять нагонила...

— Не угодно ле тебе баенка? (И проч.)

Баба-яга дровец сухих наколола, а сама намётывает часто, чтобы доле их доспеть. Вот страгия Царь-девица побежала — ей пондравилось, что это скоро истопитсе. Дождала баню, пошла и попарилась. Попила, поела и в угон погонила. А этот же Иван-царевич догонил до росстаней да в ту дорогу и свернул, где голодному быть. А Царь-девица догнала до росстаней и не знат, куды гонить, — оттуль и назад поехала. А этот Иван-царевич догонил до дому, где братья стрёщены, и видит: кони братнины стоят. Выскочили и девицы.

— Ах, Иван-царевич, твои братья у нас были, хлеба-соли ели, чай пили, милости просим тебя.

Вот Иван-царевич и пошел к им в дом и видит: шапки братнины на спицах висят, и думает: «Ах, здесь, однако, не ладится».

Вот его за стол посадили, чаем напоили, а он-таки смекать стал. Стала говорить одна девица:

— Не угодно ли со мной позабавиться?

— Можно.

Сейчас взяла его за руку, повела в спальню, к той же кровати.

— Давай ложись.

А Иван-царевич:

— Нет, впереди молодой девки не ложатся, должна наперед девка легчи.

Девка упирается, не ложится, он взял ей да на кровать и бросил, — она сейчас и полетела, пала в погреб. Народ закричал:

— Хто такой пал?

— Я, здешня хозяйка-девка, пала. Как-то приехал Иван-царевич да меня спихнул.

Узнали хто, хватали за руку — руку оторвали, хто за ногу — ногу оторвали, хто за голову — голову оторвали.

Иван-царевич выскочил к сестрам, стоптал в пол:

— Добываете братьей, а нет, дак я у вас головы отсеку!

Вот девки пошли на улечь (улицу), взяли копарёги, зачали подкоп делать. Подкоп выкопали — вышло из погребу сорок молодцов. Этих девок успокоили, подписки с них взяли, чтобы они проежжих кормили-поили, дорогу указывали, а омману не делали. «А если будете, головы отсекём и дом весь распустошим этта». Девки дали им подписки. Лошадей взяли молодцы и поехали, а этот Иван-царевич со своими братьями поехал обратно к росстаням. Братьям едёт и сказыват:

— Я достал живу воду и мёртву и глазну, застанём — нет отца живого.

Приехали к росстаням, Ивану-царевичу тяжело стало, захотелось ему отдохнуть, говорит братьям:

— Похрапите коня, а я лягу, усну.

Лёг и заспал, а братья направили стегй и начали камень выворачивать. Выворотили камень, а там под земли» дыра, пропасть. Взяли Ивана-царевича сонного в пропасть и спустили, а камнем назад пропасть не запружили. Коня да кису взяли и уехали, сказали отцу:

— Коня нашли, а брата не могли найти.

Сейчас Иван-царевич летел, летел и пал на землю, в подземельно царство; пал и прохватилса, стал смотреть: тьма, не видно свету, тольки слышит, что вода шульчит, ручей бежит. Он припал к ручью и пошел пошшупал рукой, куда ручей бежит, по ручью и пошел. Шел, шел, стал свет падать, вышел в подземельно царево: там таков же свет, как и у нас. Вышел к синему морю. У синего моря стоит избушка. В ту избушку привезена царска дочка, на съеденье змею: кажны сутки по человеку с дому давали. Зашел Иван-царевич в эту избушку, а царска дочь сидит, слезами горючими уливаетса. Он спросил у ей, она рассказала.

— А ты какой?

— А я с того свету, меня братья в дыру спустили.

Он лёг ей на колени:

Ищи у меня, а зверь выйдёт — буди меня, не могу ле я змея убить.

Вдруг море всколыбалось, на желты пески вода зливалась, и вышел змей троеглавой.

— Ах, когда одна голова живёт, а нынче две, наедимся досыта.

Девка начала будить, слёза упала на рожу, он прохватилса. Иван-царевич схватил топор превеличающей и стал ко дверям. Змей двери отворил, головы свои сунул, Иван-царевич и тюкнул, эти три головы и отсек. Вынел из головы по самоцветному камню, себе в карман спустил, взял угол приздынул, три головы под угол и положил, а тулово в морё свалил. Опять лёг, дал голову искать девке. Прошло времё, вышло Идолишшо шестиглаво; девка будила, будила, плакала, плакала, слёза пала на лицо, Иван- царевич прохватился. стал к дверям (и проч.). Сидят с девкой — вышло змей девятиголавой.

— Ах. Иван-царевич, не думай, тех братьей убил, меня не убьёшь, у меня хоть худы, да девять голов.

Иван-царевич взял топор, стал ко дверям, змей пришел, головы сунул, Иван-царевич шесть голов отсек, а три и остались. Схватились бороться; боролись, боролись, Иван-царевич пал в испод, а змей наверх; девка схватила ножом колоть. Спужалса змей, свалилса с Ивана- царевича; тот скочил, схватил топор и остальные три головы отсек, вынял по самоцветному камню, головы под угол положил, тулово в море спихал; зашел в избу и лёг, спит крепко. Вдруг пригонил Лука-водовоз, помолитвовал у избушки, царска дочи «аминь» отдал, заскочил в избушку, видит: царска дочь жива сидит, а тут мужик спит.

— Это какой человек?

Она сказала:

— Он меня от смерти избавил, всех трёх змей убил.

Лука-водовоз говорит:

— Давай я у его голову отсеку, а ты скажи, что я тебя от смерти избавил, я убил змеей, а если не скажешь, я у тя голову отсеку.

Девке жалко своя жизнь, она и согласилась. Лука-водовоз схватил топор, тюкнул — у Ивана-царевича голова отлетела. Девку схватил, посадил в бочку, потащил к царю.

— Вот, ваше царское величество, я твою дочерь от смерти избавил, убил змеей всех трёх.

У царя было тако завещанье: «Хто дочерь от смерти избавит, тому полжитья, полбытья, после смерти — на царство». Царь принял с честью, с радостью; у царя не пиво варить, не вино курить: пиво сварено, вино скурено, весёлым пирком, да и свадебкой. Тогда дочь сказала:

— Любезный мой папенька, дай мне посленны ж ище со своима служанками к синему морю сходить, погулять.

Задумала она Ивана-царевича похоронить. Вот царь ей и позволил. Взяла она себе в повозочек досок на гроб, взяла одежду на саван, на покрывало, средить его и похоронить. Приехала к избушке, стала тело мёртво мыть и усмотрела в кармане пузырьки с живой и с мёртвой водой; голову приложила к тулову, мёртвой водой и олила — прикипело друг ко дружке; живой помазала да в рот спустила, дунула — он сделался живой. Сел Иван-царевич и сказал:

— Фу, долго спал, да скоро стал.

Тогда царевна сказала:

Ты меня от смерти освободил, и я тебя освободила. Теперича я батюшку объявлю, что Лука-водовоз у тебя голову отсекал, тогда мой батюшко будёт меня давать замуж за тебя, что этот меня избавил от смерти, а не Лукаводовоз.

А Иван-царевич говорит:

Надо бы попасть мне на светую Русь, здесь не- пхвота на тебе жениться.

А если тебе неохвота, то у батюшки проси, есть у lino Маговей-птица, она тебя можот вынести.

Взяла, в карету посадила и повезла. Привезла и говорит отцу:

— Вот тот-то меня от смерти избавил, а не Лука-водовоз.

А Лука-водовоз говорит: Нет, я.

Иван-царевич говорит:

— А куда ты головы девал?

— А я в морё сметал.

— У меня под углы склажены.

Царь дочери поверил, Луку-водовоза на ворота посадили и расстреляли. Стал царь говорить:

Иван-царевич, ты с того свету, будь у меня — после смерти сидеть на царево.

А Иван-царевич говорит:

— Нет ле у тебя Маговей-птицы, мне хочется отца посмотреть.

Сейчас же царь прикликал Маговей-птицу. Ивана-царевича на Маговей-птицу посадили, наубивали мелких телёшков. И полетели. Летели, летели, и проговорила Маговей-птица:

— Иван-царевич, я больше не могу лететь, ись захотела.

Вот он взял телёнка, ей сунул в гортань, она и полетела вперёд; раза два, три совал ей, кормил. Маговей-птица его донесла до конца дыры, он руки вызнял, кверху нызнялси, а Маговей-птица ослабела, из силы вышла и обратно пала, а он чепалса, чепалса, да и вычепалса; вышол. запружил камнём дыру, захлупил и пошел домой во свое царево. Пришел, кто по дороге идёт — здороваются, рассказывают:

Привезли братья кису, секут и режут ей, а попасть не могут.

Вот пришел домой, Богу помолился, поздоровался:

— Здравствуй, родимая матушка, батюшко.

— Иван-царевич, ты, сын, пришел, где же ты побывал?

Он обсказал отцу:

— Был в подземном Цареве, Маговей-птица едва меня вынесла.

Тогда:

— Давайте, братья, несите, где моя киса?

Братья принесли кису, бросили нечестно. Он им на то говорит:

— Вы же меня чуть не погубили, а не я вас.

Взял кису, отомкнул, вынел глазную воду, у отца глаза помазал — отец сделалса глазатой. Живут несколько времени. Началась весна, вдруг весной приходит к им кораб, приехала страгия Царь-девица, привезла двух отроков, стали клик кликать, просить виноватого. Тогда говорит царь:

— Большой сын, Фёдор-царевич, съезди, не ты ле что ездил, да нагрезйл, да накурёзил.

Фёдор-царевич сел и поехал. Эти робятка увидали Фёдора-царевича и говорят:

— Маменька, вон наш татенька идёт.

— Это не татенька, это ваш родимой дядюшка. Когда он на кораб зайдёт, в ноги падите, штаны стяните и наклещите — пускай он в чужу петлю не суется.

Так робятка и сделали, и так хорошо ему по жопы нахлестали — поехал домой — на брюхе лежит. (И со вторым так же было.) Поехал Иван-царевич, он взял, пал в смолу, в пёрьи вывалялса, и сделался, как черт мохнатой, и взял худу клячу водовозну, сел лицом к хвосту, заворотил хвост да рукой по дыры хлещёт, едёт к кораблю. Эти робятки увидали, бегут и говорят:

— О, мамушка, черт едёт, черт.

Она зглянула и говорит:

— Нет, детушки, то татенька едёт, стащите его с лошадки, оммойте да и сюда заведите.

Робятки побежали, всего омыли, охитили, занесли на кораб.

— Здравствуй, Иван-царевич, я прибыла к тебе, дол-жон ты со мной принять законной брак.

У царя не пиво варить, не вино курить. Стали быть да жить, добра наживать, лихо избывать, да и теперь живут.

ГОД ТАКОЙ

СУС -2073х

Зап. в 1902 г. от Г. И. Чупрова в Усть-Цильме Архангельской губ. (на Низовой Печоре).

Одноименный сюжет, основанный на реплике мужика по поводу того, что в этом году все девушки беременные, зафиксирован в СУС в единственной русской записи ( Ончуков. Северные сказания, № 26).

ГОД ТАКОЙ

В деревне Усть-Ижмы встречаются два мужика и начинают разговаривать:

— Микулай, а Микулай!

— Чего-о?

— У меня девка-то брюхата-а.

— У меня тоже.

— Ниче не бай, нынче год такой.

ЛИСИЦА. ПЕТУХ И ЖУРАВЛЬ

СУС 61А; 225А

Зап. летом 1902 г. от Г. И. Чупрова в Усть-Цильме» Архангельской губ. (на Низовой Печоре). Публикуется по изд.: Ончуков. Северные сказания, № 11. Контаминация сказочного сюжета «Лиса-исповедница» (AT 61А), зафиксированного в СУС в 13-ти русских и 8-ми украинских записях, и сюжет «Журавль учит лису летать». Особенность данного варианта: зло оказывается наказанным, петух хитростью освобождается из лисьих лап. Сама же лиса, обманутая журавлем, сброшена с высоты на землю. Сюжет был неоднократно записан на Севере (Пермский сб., 127, 128 = Афанасьев 16; Бабушкины старины, с. 112; Никифоров 117; Балашов 153). Северные варианты близки по содержанию. Как правило, в конце сказки петух обманом спасается из лап лисы, обещая записать ее в монастырь просвирней. Обычно известные варианты данных сюжетов не содержат неприличных моментов.

Литературная обработка сюжета о лисе-исповеднице — Шергин Б. Пионер, 1936 (сказка «Лиса-исповедница»).

ЛИСИЦА, ПЕТУХ И ЖУРАВЛЬ

Зачинается, починается хорошая сказка, добрая повесть, не от бурка, не от сивка, не от вёшного воронка, не от молодецкого посвисту, не от бабьего поперду; старая старушка пёрнула, семь кирпич с печи сдёрнула, это не сказка — присказка, будёт сказка в субботу повечеру.

Шла мати лисича на боярския дом, хотела съись из телятника телёнка, из курятника курёнка, от бабы робёнка, от суки щенёнка, от овчи ягнёнка, от кобылы жеребёнка. Вор-петух увидал, крыльями-перьями затрепетал, заздыпел, весь народ услыхал, набежал: старые старухи с лопатами, с ухватами, старые старики с топорищами, с коромыслами, малы робята с мутовками, с колотовками, хотят лисицу бить и убить. Лисича осердилась, пошла в лес, как горбатой бес, под ольхов куст пала, трои сутки пролежала. Вор-петух полетел в чистое полё, на красное древо сел. Мати лисича пролежалась, пошла по чистому нолю; идёт возле древо красно; на древо красно звела оком ясным — сидит вор-петух.

— Что, вор-петух! Из своей охоты леташь але нас, зверей, увидашь?

— Э, мати лисица! Из своей охоты летаю, а не вас зверей увидаю.

— Что, вор-петух, слезь да покайся, посленьнё времё близко, конец житья нонче: люди живут — по одной жены держат, ты много жен держишь, дерёшься, до кровавых ран для их цапаешься.

Петух стал с ветки на ветку, с сучка на сучок, пониже да пониже скакать. Мати лисича подбегала, крепко петуха в когти хватала, крылышки-перышки на сторону расклала, начала трепать и приговаривать:

— Ну что, вор-петух! Когда мне была крайная нужа, смерть голонна, я к богатому купцу але боярину шла, у его хоть бы чего-нибудь съела — много ле у него знать? А тогда тебя черт впервых одрал.

Петух на то сказал:

Э, мати лисича, княгина, государына! Тебя люди знают, господа почитают, шубки-юбки шьют, по праздникам носят; у онного хозяина живут, а двум не служат, у тебя буду жить, дак и тебе служить.

— Вор-петух! Не строй лясы, не точи балы.

Пуще старого трепат, приговариват:

— Э, мати лисича, княгина, государына! Тебя люди знают, господа почитают, шубки-юбки шьют, по праздникам носят; у одного хозяина живут — двум не служат, у тебя буду жить и тебе служить; будём с тобой поживать край моря, доспеем келейку, ты будёшь поживать, просвиры попекать, а я буду поедать да песенки попевать.

Мати лисича вслабя когтях. Петух вылетел, сел на древо красно.

— Э, мати лисича! Проздравляем вас в новом чину, ешь кляп да ветчину, не хошь ле орехов, не выломай зубов.

Мати лисича пошла по чистому полю, запечалилась пуще старого, ей навстречу идет жарав.

— Что, вор-жарав, идёшь улыскаисьсе?

— Что так, мати лисича, печально идешь ругаешьсе?

— А как мне не ругатьса, когда посленьня птица в колеснице-и та надо мной посмеялась.

— А хто же экой?

— А вор-петух.

— А, мати лисича, умеешь ле летать?

— Летать не умею.

— Садись на меня, я научу.

Села на журава. Журав ей унёс высоко.

— Мати-лисича! Видишь ли землю?

— Едва-ёдва, с овчину место оказыват.

Журав ей стряхнул с себя.

Мати лисича пала на мягко место, на сенную кучу. Журав подлетел.

— Мати лисича, умеешь ле летать?

— Летать бы и умею — садитьса тяжело.

— Садись на меня, научу.

Села на журава. Выше старого унес журав лисичу; стряхнул с себя. Пала мати лисича на твердое место, на болотно: три сажени кости в землю ушли — одно званьё у лисичы осталось. А у купца курицы стали яицы терять, плохо садить.

— Что вы, курицы? Куды яицы деваете, теряете?

— А потому мы яицы терям, как у нас ласкового хозяина, петуха, не стало.

— А где же ваш петух?

— А наш петух сидит в чистом поле на красном древе.

У купца был индейской петушищо. Слетел он в праздничной день до обе да... [петух воротился к купцу, купец и с прашивает:]

— Что, вор-петух, и где был, где шаталса и скиталса?

А я нездешной, приежжой, Бараковской уличы от безногой курицы.

ПРИБАКУЛОЧКА, ПРИБАСЕНОЧКА

Соответствия в СУС не обнаружены

Зап. летом 1902 г. от К. Поздеевой в Усть-Цильме Архангельской губ. (на Низовой Печоре).

Текст публикуется по изд.: Ончуков. Северные сказания, № 33. Стихотворная присказка обсценного содержания.

ПРИБАКУЛОЧКА-ПРИБАСЕНОЧКА

Зачиналася, починалася славная сказка, повесть; на ту на славу на печь насрали, сквозь печку капнуло, в горшочек ляпнуло, эта ества прела, кипела, к утру ись поспела. Прискакали Ермаки, сини колпаки, прискакали Ермошки, синие ножки, прилетал куропатёк, сел на древо, стал хресьян поматёривать:

— Сукин сын, важоватинькой, шароватинькой, почасту бегашь, по многим ешь, по толсту серёшь.

На море, на кияне, на острове Буяне стоит бык кормлёной, в правом боку нож точёной, приди ножом режь и говядину ешь, помакивай и закусывай; слушайте - послушайте и своих жен к нам не спушшайте, вы будете спушшать, мы будем подчишшать. Живал-бывал, на босу ногу топор обувал, топорищом подпоясывалса, кушаком подпиралса. Баба пёрнула, девять кирпич с печи сдёрнула, бурлачкой горшок пролила, бурлаков оголодила, бурлаки пошли по иным сторонам, по иным городам, по уречищам, вышли на матушку на Волгу, на матушке на Волге жить невозможно, береги кашны, воды молочны.

— Муха синюха, де ты живешь?

— Живу на водах, на горах, на пристальных городах. Там меня ветром не веет и водой не топит. Залетела я в клетку и попала в сетку, учила вдова, учила оса, выскочила нога и боса, без пояса.

— Что ты, муха синюха, делашь?

Шел таракан, бил барабан, шел свирцёк, садилса на клочок, испивал табачок, чертов корешок, богату бога- тину проклинал, у богатой богатины хлеба и соли много, ись не садит и с дочерью спать не валит. Первого Пехотного полка полковой писарь Пётр Петров, по прозванью Пирогов, писал по белой бумаге павлиным пером и посыпал песцяным песком, и пошёл по городу, по границе, поймал птицу; птица перепелица, пела и перепела, по морю полетела, пала И пропала, павлино перо потеряла, нечем стало писать. Дали мне снежину кобылку, соломенну уздилку. Горохову плётку. Дали мне синь кафтанчик, дали фуражочку, перщяточку, кушачок, сапожки, желту чашку, Зачиналася, починалася славная сказка, повесть; на ту на славу на печь насрали, сквозь печку капнуло, в горшочек ляпнуло, эта ества прела, кипела, к утру ись поспела. Прискакали Ермаки, сини колпаки, прискакали Ермошки, синие ножки, прилетал куропатёк, сел на древо, стал хресьян поматёривать:

— Сукин сын, важоватинькой, шароватинькой, почасту бегашь, по многим ешь, по толсту серёшь.

На море, на кияне, на острове Буяне стоит бык кормлёной, в правом боку нож точёной, приди ножом режь и говядину ешь, помакивай и закусывай; слушайте- послушайте и своих жен к нам не спушшайте, вы будете спушшать, мы будем подчишшать. Живал-бывал, на босу ногу топор обувал, топорищом подпоясывалса, кушаком подпиралса. Баба пёрнула, девять кирпич с печи сдёрнула, бурлачкой горшок пролила, бурлаков оголодила, бурлаки пошли по иным сторонам, по иным городам, по уречищам, вышли на матушку на Волгу, на матушке на Волге жить невозможно, береги кашны, воды молочны.

— Муха синюха, де ты живешь?

— Живу на водах, на горах, на пристальных городах. Там меня ветром не веет и водой не топит. Залетела я в клетку и попала в сетку, учила вдова, учила оса, выскочила нога и боса, без пояса.

— Что ты, муха синюха, делашь?

— Шел таракан, бил барабан, шел свирцёк, садилса на клочок, испивал табачок, чертов корешок, богату бога- тину проклинал, у богатой богатины хлеба и соли много, ись не садит и с дочерью спать не валит. Первого Пехотного полка полковой писарь Пётр Петров, по прозванью Пирогов, писал по белой бумаге павлиным пером и посыпал песцяным песком, и пошёл по городу, по границе, поймал птицу; птица перепелица, пела и перепела, по морю полетела, пала И пропала, павлино перо потеряла, нечем стало писать. Дали мне снежину кобылку, соломенну уздилку. Горохову плётку. Дали мне синь кафтанчик, дали фуражочку, перщяточку, кушачок, сапожки, желту чашку, красну ложку; сел на кобылку и поехал; еду — горит у мужика овин или баня; я подъехал близко, поставил снежину кобылку, снежина кобылка растаяла, соломенну уздилку бычки съели, Горохову плётку петушки расклевали. Пошел пешком, летит ворон и кричит:

— Кур, синь да хорош.

А мне послышалось:

— Скинь да положь.

Скинул да положил под кокору, не знаю под котору, был молодец со всем и стал ни с чем.

СКАЗКА-ПРИСКАЗКА

AT 1880

Зап. летом 1902 г. от А. Ф. Вокуева. 70 л., в д. Уег (в 25 км от Усть-Цильмы) Архангельской губ.

Текст публикуется по изд.: Ончуков. Северные сказания, № 10. Прибаутка типа «Возвращение со свадебного пира сказочника», отмеченная в AT 1880 в финском, шведском, литовском и русском фольклорном материале. Кшижановский учел польские варианты. В СУС указана 21 русская присказка, 3 украинских и 6 белорусских. Аналогичная прибаутка завершает сказку «Замахнись, а не ударь», записанную А. А. Шахматовым в Олонецкой губ. (см. Сев. ск., № 85). Северные варианты данной прибаутки (Зеленин. Вят. 100; Зеленин. Перм. 94; Озаровская 28; Чистов 53 — 55; Рождественская 13, 24) бытуют и как самостоятельные, и как концовки сказок разного содержания.

Прибаутки типа 1880, в том числе и настоящий вариант, часто содержат неприличные выражения или двусмысленные намеки.

СКАЗКА-ПРИСКАЗКА

Сказка-приказка,

Осинова предёйка,

Елов перстень,

Побежал в кустёнь,

По пироги, по шаньги,

По лук чесной,

По пирог мясной,

По рябиновой батог;

Ступа, лопата,

Курица мохната,

Медведь на болоти

Сметану колотит,

Девок кличёт,

В жопу тычёт.

Конец 30-х начало 40-х годов было трагическим временем в истории России. Аресты, репрессии волной прокатились по стране. Захлестнула эта волна и Пензу. Известно, что в 1937 г. редакция газеты «Рабочая Пенза», с которой сотрудничал Н. Е. Ончуков, была полностью отстранена от работы за опечатки, приравненные к вредительству. Во вредительстве были обвинены многие связанные с газетой корреспонденты, в том числе и Н. Е. Ончуков. В 1939 г. (или в начале 1940 г.) ученый был арестован.

Лагерный режим и тяжелый труд оказались не по силам семидесятилетнему ученому. 5 — 6 марта 1942 г. Николай Евгеньевич Ончуков скончался. Точное место захоронения ученого до сих пор неизвестно, возможно, не сохранилась и его могила. Но живы его труды и добрая память о человеке, так много сделавшем для русской фольклористики.

Здравствуйте, Евгений! Ваш сайт мне очень понравился. Вы молодец!

Спасибо! 😉

Очень важный пост. В наших сказках сокрыто давно потерянное. Молодежи, и не только, следовало бы почитать их, желательно в оригинале. Один из подлинников книги храниться в Гарварде, но его скан можно найти в Интернете. Спасибо за пост и за сайт!!!

Спасибо! Это действительно так, читайте, оставляйте комментарии. Будем рады!